镍钛合金,成分比例定性能,性能决定应用

镍钛合金,作为一种具有独特形状记忆效应和超弹性的功能材料,在众多领域发挥着至关重要的作用。而其卓越性能的背后,成分比例起着决定性作用。

镍钛合金主要由镍(Ni)与钛(Ti)构成。最常见的镍钛合金中,镍的质量百分比通常在 55% 左右,其余为钛。这个看似简单的比例,实则蕴含着复杂的物理化学奥秘。在这种比例下,镍钛合金能够展现出形状记忆特性。当温度发生变化时,合金内部原子排列方式改变,使得合金能够 “记住” 特定温度下的形状,并在温度回复时恢复原状。例如,在医疗领域广泛应用的镍钛合金血管支架,在低温下可被压缩成小尺寸以便通过导管植入血管,而在体温环境中,它会迅速恢复到预设的扩张形状,支撑血管壁,保障血液畅通。

成分比例的细微差异,会显著影响合金性能。若镍含量稍有增加,合金的相变温度可能会升高,形状记忆效应和超弹性也会发生变化。这种变化在一些需要精确控制温度响应的应用中至关重要。例如,在航空航天领域,用于制作连接部件的镍钛合金,需精准控制成分比例,确保在极端温度环境下仍能可靠地发挥形状记忆功能,保障飞行器的安全运行。

为进一步优化镍钛合金性能,常添加少量其他元素。添加铜(Cu),能细化合金晶粒,提高合金强度和加工性能;加入钴(Co),可以调整合金的相变温度范围,使其更好地适应不同工作环境。比如,在电子设备的微型传感器中,添加了特定元素的镍钛合金,凭借其精准的温度响应和良好机械性能,能够敏锐感知环境变化,并将信号准确传递。

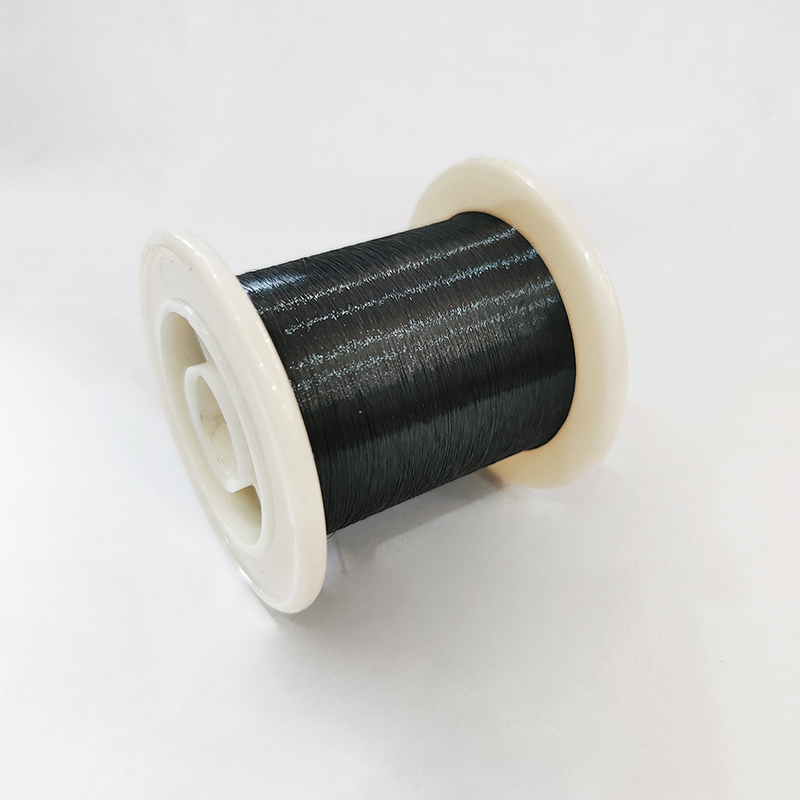

不同的应用场景对镍钛合金成分比例有着不同要求。在口腔正畸领域,镍钛合金丝需要具备合适的超弹性和柔和的回弹力,以逐渐矫正牙齿。此时,合金中的镍钛比例以及可能添加的其他微量元素,都经过精心调配。而在汽车发动机的密封部件中,镍钛合金要承受高温高压,成分比例的设计则侧重于提高合金的耐高温、耐磨损性能。

中文

中文 English

English

微信咨询

微信咨询